哈薩克族芨芨草編織技藝

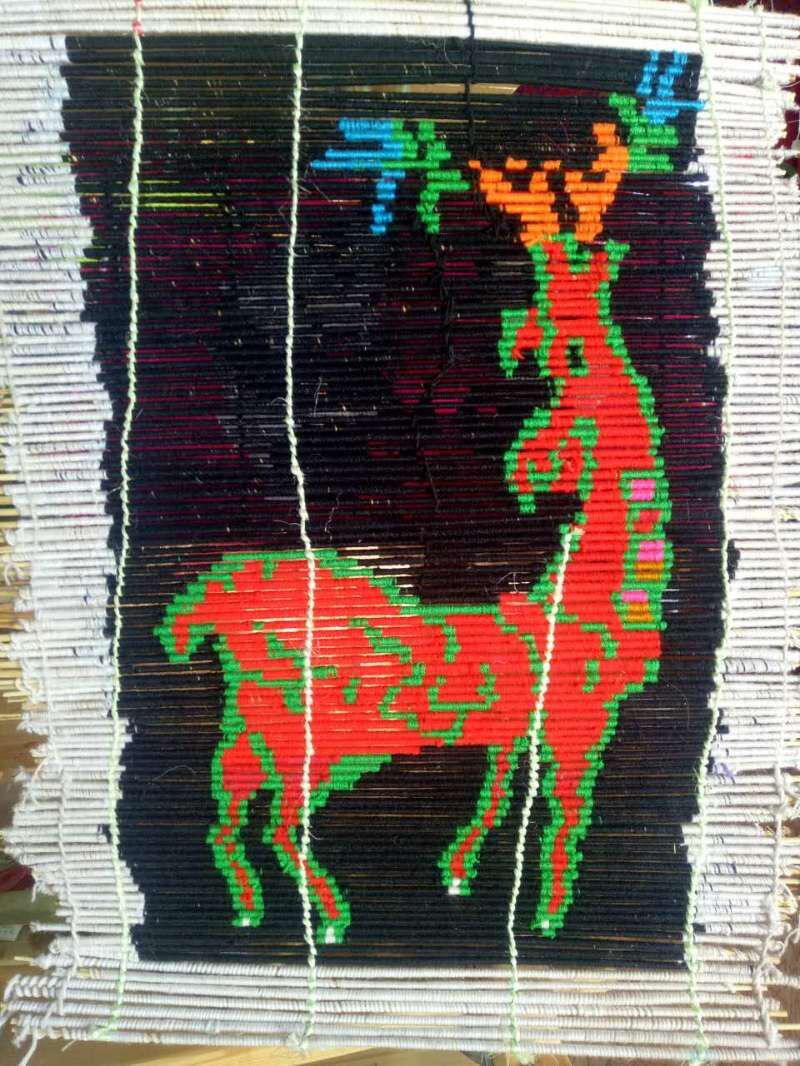

芨芨草編織哈薩克語稱為其托合吾,用芨芨草編成的“瓊木其”,通常是被用來掛在氈房里,順著氈房圓形的四周將其展開,既美觀又實用地裝飾了家,也可以將其掛在門上當門簾,阻擋寒風和小動物的進入,阻擋蚊蠅進入、保持屋內空氣流通。

芨芨草編織技藝主要分布在新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州和木壘、巴里坤兩個哈薩克自治縣以及烏魯木齊地區、昌吉回族自治州和博爾塔拉蒙古自治州境內的哈薩克人聚居區。

哈薩克族是一個以牧業為主的游牧民族,牧民們隨著季節的變化而轉換草場,逐水草而遷徙。因其居無定所,隨著生產力的不斷提高逐步形成了氈房這一建筑類型。

新石器時代至青銅時代、早期鐵器時代,草原巖畫藝術逐步興盛,新疆巖畫中有不少反映狩獵、豢養家畜、放牧及描繪生態環境的巖畫,從中可發現氈房的雛形,從而催生出哈薩克族芨芨草編織技藝。

從哈薩克族芨芨草編織技藝可以體現出哈薩克族文化、手工藝發展的軌跡,對研究哈薩克族文化史、美術史、制作技藝有著重要的佐證,從中我們可以了解特定歷史時期的生產發展水平、生活狀況、習俗等。

哈薩克族芨芨草編織技藝的構圖與裝飾手法,體現了哈薩克族率真自然、崇尚和諧的民族性格。達到了實用與美學的統一,其圖案富有內涵、色彩艷麗讓人賞心悅目,充分展現了哈薩克民族的藝術創造力和審美感受力。

關聯稿件:

掃一掃在手機打開當前頁